「自立運転機能付き」のエネファーム以外、停電時は使えない

いきなり結論ですが、エネファームは(エコウィルも)、停電時は使うことができません。

時々

「エネファームやエコウィルは発電するのだから、停電時は発電した電気を使えるのではないか?」

みたいな情報をネット上で見かけるのですが、これは間違いです。

エネファームもエコウィルも、稼働させるために電源が必要です。だから停電時には止まってしまいます。

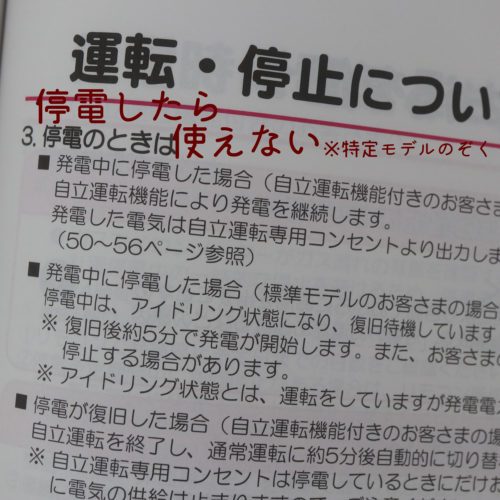

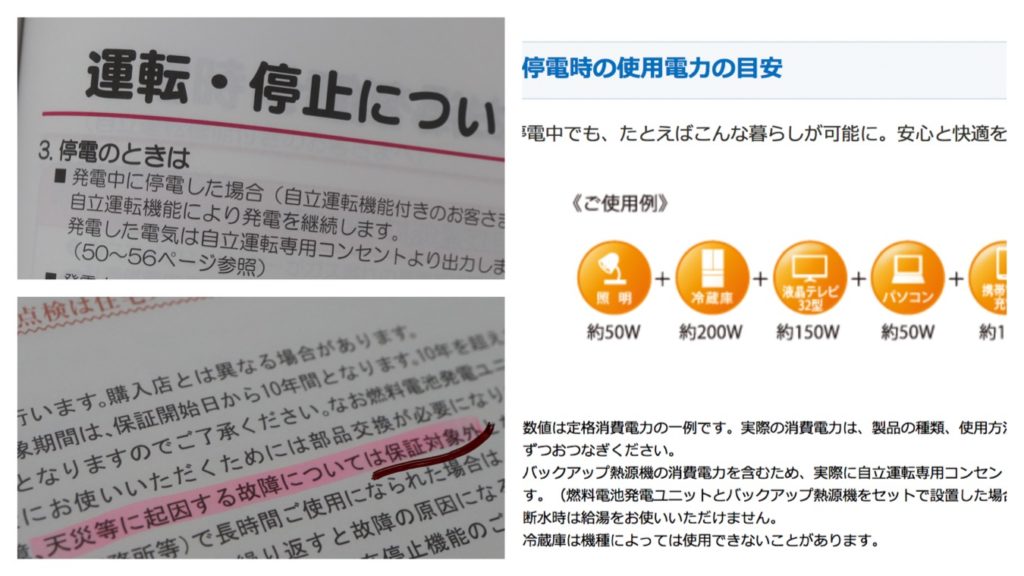

エネファームの取扱説明書によると、標準モデル(自立運転機能のないモデル)の場合、

停電すると最長5時間「待機状態」となり、

復旧を待つ。

復旧すると約5分で発電が再開。

5時間を超える停電の場合は、電気が復旧した後、販売店の技術者が順に復旧操作に来てくれると、工事のときに説明がありました。

停電時も使える「自立運転機能ありのエネファーム」は約15万円高い

「自立運転機能付き」のエネファームなら、停電時も発電を継続し、その電気は専用コンセントから出力。この専用コンセントのみが使える状態になるそうです。

発電量は約700w。使用イメージはこんなかんじだそう。

引用元:https://home.osakagas.co.jp/search_buy/enefarm/about/safety.html

自立運転機能あり と なし の本体価格の差は約15万円(2019年、我が家が受け取った見積書による)。

我が家は少しでも安く、と、「自立運転なし」を選びました。が、2019年9月の台風15号による千葉県の長期停電の様子など見ていると、「自立運転あり」のほうがよかったかもしれない、と思ったりしています。

まさに、こちらの記事に書いたとおりの気持ちです。

引用大きな災害があった後も、「自立運転機能付き」を選ばれる方が増えるとか。

説明書を読むと使用方法は複雑です。それに

- 700wで実際どれくらいのことができるの?

- 混乱した非常時にぶっつけ本番でうまく使える?

- 専用コンセントと冷蔵庫をどうやってつなげるの?

など、気になる点は多いですが、災害時に少しでも電気が使えるという「安心感」はとても大きいのではないでしょうか。

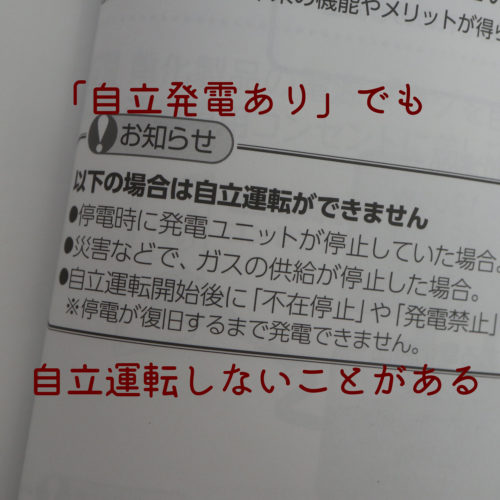

しかし「自立運転機能付き」も万全ではない

但し、自立運転機能がついていても、条件によってはうまく発電に切り替えられない場合もあります。

いちばん大きいのが、発電が停止する期間に当たってしまったとき。

エネファームは27日に1度、メンテナンスのために長時間自動停止します。

左上に「M」の常時、そして発電(FC)が0.0kW。

この日と停電が重なると、自立運転機能は動作しないそうです。

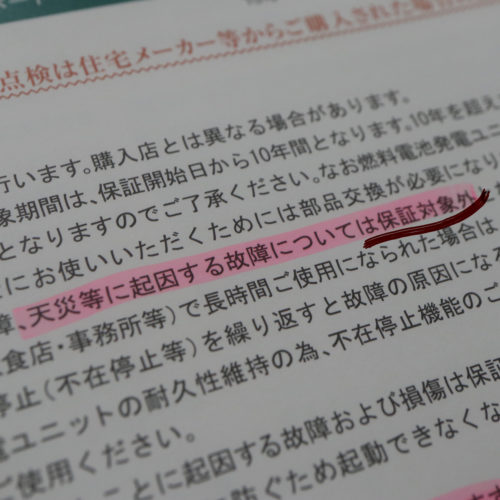

「天災による故障や破損は保証対象外」という問題も

もうひとつの大きな問題は、「天災による故障や破損は保証対象外」という事実。だいたいのものの保証は、そうですね。

我が家はエコウィルを約11年使い、エネファームに付け替えました。

エコウィル時代、幸いにも大きな災害やトラブルはなく、付け替えを検討していたときは「天災による故障や破損」を気にしていなかったのですが、

昨今の自然災害の現状を見ると、「我が家には絶対ない」とは言えません。

エネファームは10年間はフルメンテナンスサポート。点検や修理に料金は発生しません。そう言われると「じゃあ安心」と思ってしまいますが、使い始めて間もないタイミングで水没してしまう、なんてことだってあり得ます。

保証の仕組みの変化、全モデルに自立運転機能が付く、といった機器の変化がこの先、あるかもしれませんね(きっとありますね。製品は進化していきますから)。

「エネファーム」はエコで快適。電気料金も下がる。平穏な日々が続けばいい機器

今回の記事はちょっとネガティブな部分ばかりを取り上げてしまいましたが、「エネファーム」に付け替えた我が家、電気代はぐんと下がりましたし、リモコンのモニターを見て、消費電力を意識し、無駄遣いを避ける習慣もできました。

遠くで発電した電気を、電線を通してもってくるには途中に大きなロスがあるそうですが、使うそばで発電するぶんにはロスが少ない。

そういう意味では環境によい、エコな機器であるとも聞きました。

こういうことを喜べるのはアクシデントのない、平穏な日常が前提。

昨今のように大きな台風が次々と上陸したり、地震が頻発するような状態を考えると、高額な機器の設置はややハイリスクなようにも思います。

そもそも「家を持つ」ということ自体、ハイリスクなことかもしれませんね。

関連記事

コメントを残す